column お役立ちコラム

環境と健康の深い関係とは?再生可能エネルギーで未来を守る

こんにちは!

「地球温暖化」や「大気汚染」は世界中で叫ばれる環境問題ですが、実際に私たち一人ひとりの健康にどんな影響をもたらすのでしょうか?

この記事では、大気汚染や気候変動が人体に与える深刻なリスク、再生可能エネルギー導入による健康リスク軽減の効果、そして環境改善が生活の質向上につながる理由を、数値データとともに徹底解説します。

ぜひ最後までご覧いただき、「そうだったんだ!」と感じてください。

大気汚染や気候変動が人体に与える影響

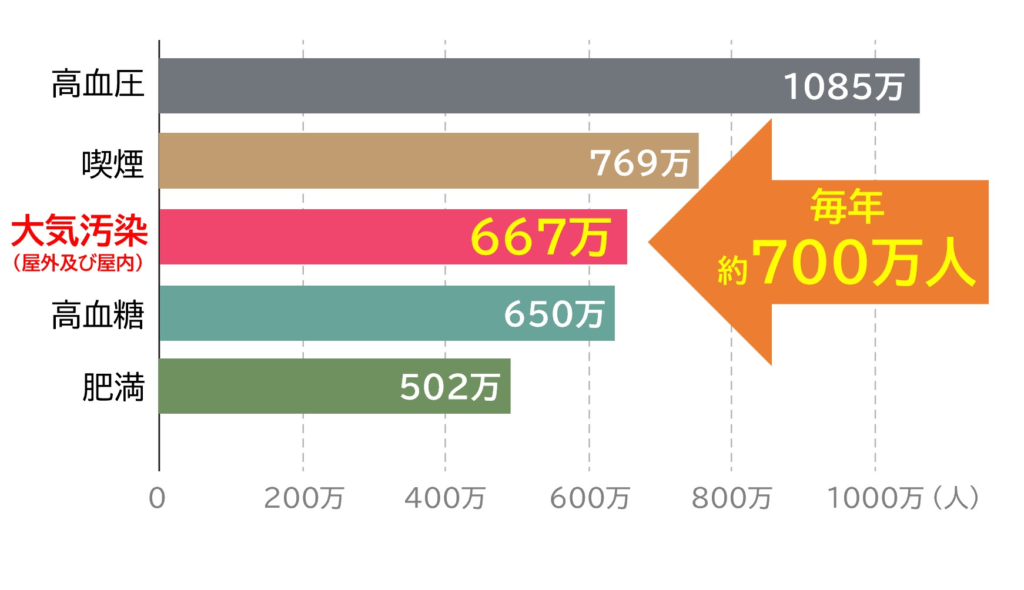

世界中で年間700万人が大気汚染で命を落とす

大気汚染は、PM2.5やNOx、SO₂といった有害物質が大気中に含まれることによって発生します。WHO(世界保健機関)の報告によると、大気汚染が原因で年間約700万人が早期死亡していると推計されています。

出典:環境トモシル「大気汚染」

呼吸器疾患や心血管疾患を引き起こす

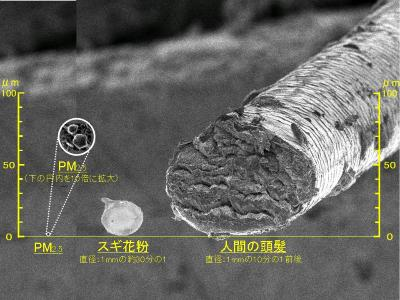

大気汚染、特にPM2.5(直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質)は、目には見えないほど小さく、呼吸によって肺の奥深くまで到達することで私たちの健康に著しいリスクをもたらします。

PM2.5の健康リスク

- PM2.5は肺胞を通じて血流にも入り込み、全身に影響を及ぼします。

- WHOによると、PM2.5への長期曝露は、喘息・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・肺がん・心筋梗塞・脳卒中などのリスクを明らかに高めると報告されています。

- PM2.5が10μg/m³増加するごとに、全死亡リスクが7%増加することが示されました。

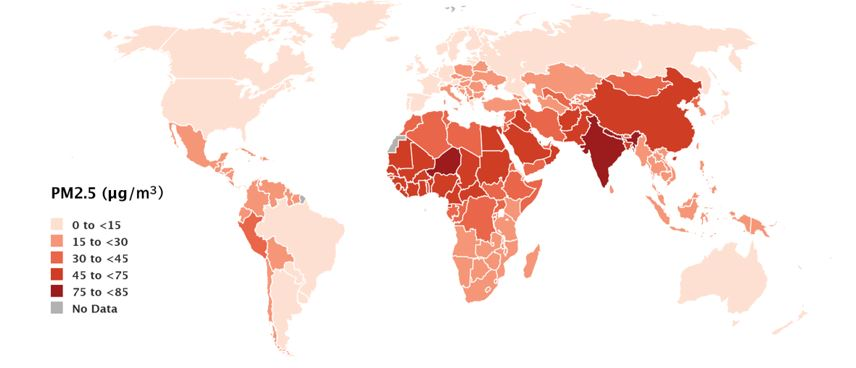

世界のPM2.5濃度地図(2019年の人口加重PM2.5平均値)

日本国内の状況と数値

- 日本環境省「大気汚染物質広域監視システム」によると、東京都心部ではPM2.5の年平均濃度が12~15μg/m³で推移しており、WHOの新しいガイドライン(年平均5μg/m³)を大きく上回っています。

| 日本 | 米国 | EU | 世界保健機構 (WHO) | |

| 年平均値 μg/m3 | 12~15 | 7~10 | 17~20 | 5 (2021年改定) |

- 2022年の日本では大気汚染(主にPM2.5)による早期死亡者数はおよそ2万人とされています。これは事故死者数の10倍以上に相当します。

- 咳や喘息発作などの呼吸器症状以外にも、心筋梗塞や脳卒中の患者の発症率が高まる傾向が見られ、都心部の救急搬送患者データとも相関しています。

年齢層・影響を受けやすい層

- 特に高齢者・子ども・持病を持つ方は大気汚染の影響を受けやすく、日本小児科学会のデータでは、気管支喘息の小児患者数はここ20年で増加傾向にあります。

- 環境再生保全機構による令和5年度に報告した全国喘息患者のうち、10歳以下の子どもが全体の約20%を占めるというデータもあります。

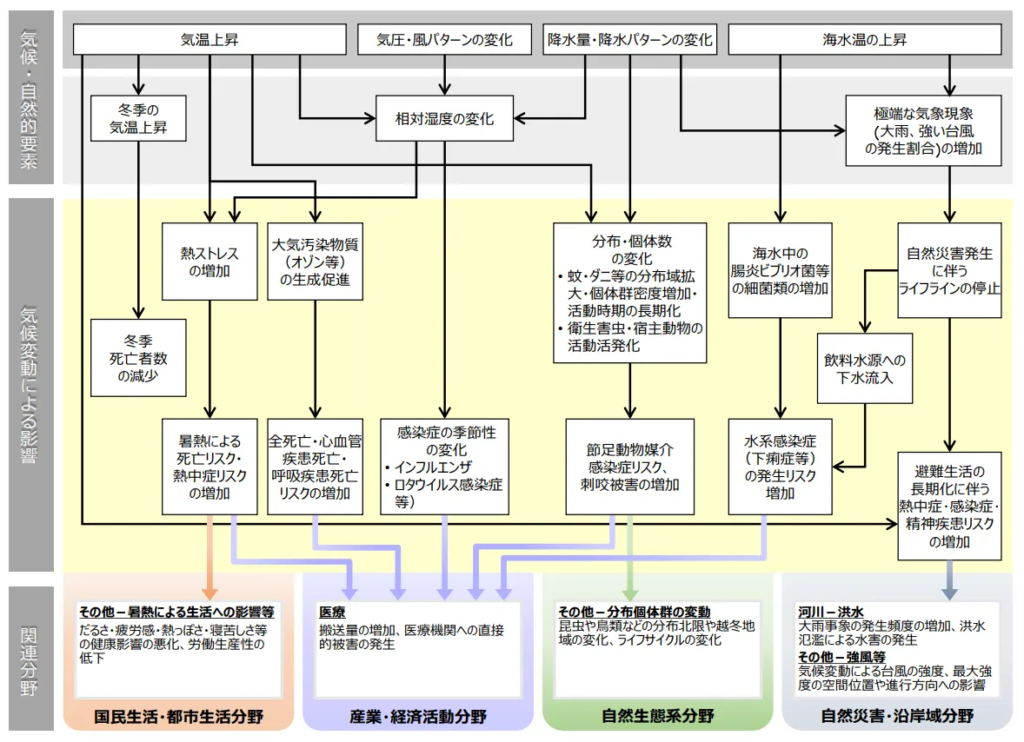

気候変動が健康を脅かす

気候変動は単に天候が変わるだけではなく、私たちの健康や生命に直接的な脅威を与える存在になっています。特に、熱中症の増加、感染症リスクの拡大、アレルギー症状の悪化が大きな懸念です。

熱中症の増加

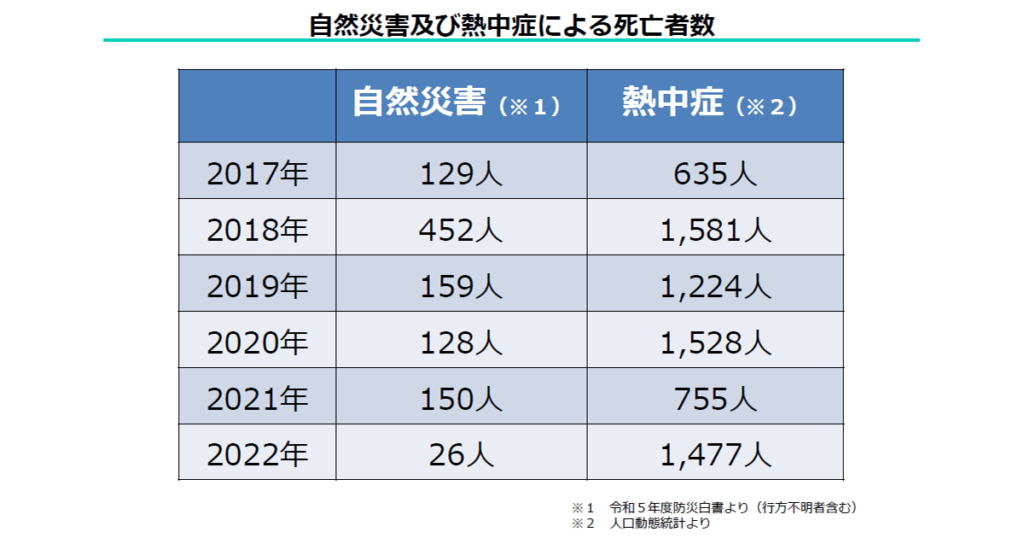

- 日本の熱中症による救急搬送者数は、近年顕著に増加しています。2022年には約71,000人が熱中症で救急搬送され、2020年の死亡者数は1,528人でした(環境省)。

- 2023年は猛暑の影響で、都内だけで7月中に2,000人以上が搬送された日も記録されています。

- 国立環境研究所が関西7都市を対象に行った研究では、気温が3℃上昇した場合、暑熱関連の死亡数が約3.5%増加すると予測されています 。

引用:国立研究開発法人 国立環境研究所「気候変動に伴う暑熱関連死亡の将来予測」

感染症やアレルギーの拡大

- 2014年、日本では約70年ぶりに国内感染によるデング熱の流行が確認されました。この年の8月から10月にかけて、東京都内を中心に160件の感染が報告され、その多くが代々木公園周辺で発生しました 。この事例は、温暖化の影響により、これまで熱帯・亜熱帯地域に限られていた感染症のリスクが、日本国内でも現実のものとなっていることを示しています。

- 近年の温暖化の影響で、春や秋にも暖かい日が続くようになり、ダニや蚊などの活動期間がこれまでよりも長くなっています。その結果、マダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群(SFTS)や、蚊による日本脳炎・デング熱など、感染症リスクが高まることが懸念されています。

- 気象庁の観測によると、スギやヒノキの花粉の飛散開始時期が1990年代と比べて平均10日以上早まっていることがわかっています。さらに、花粉の飛散量自体も約1.5倍以上に増加している地域もあり、毎年のように「過去最大級」と言われる理由が見えてきます。

再生可能エネルギー導入による健康リスク軽減

化石燃料がもたらす健康リスク

私たちが日常的に利用している電気やガスの多くは、依然として石炭・石油・天然ガスといった化石燃料に依存しています。これら化石燃料は、発電や自動車交通、工場の操業を通して、CO₂(二酸化炭素)・PM2.5(微小粒子状物質)・NOx(窒素酸化物)・SO₂(硫黄酸化物)など、人体や環境に有害な物質を大量排出します。

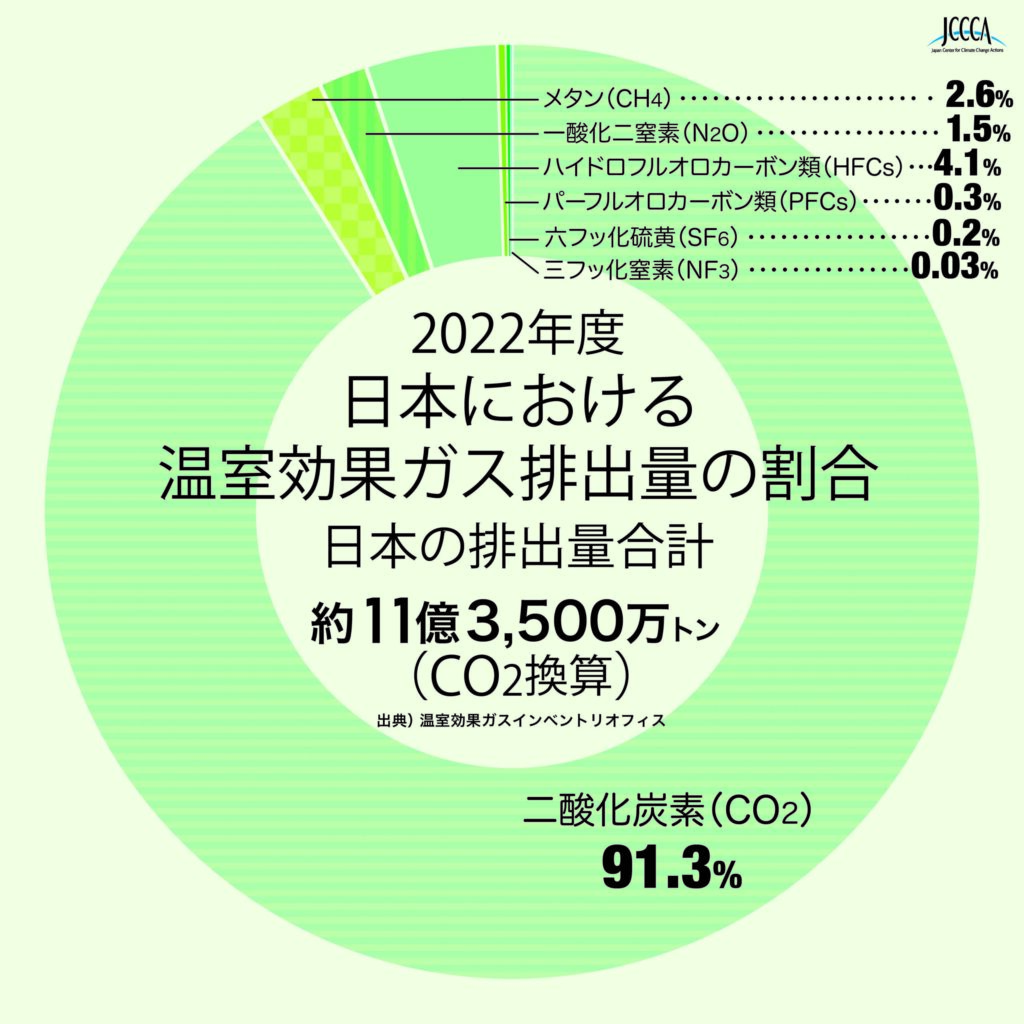

- 日本の場合、2022年度の温室効果ガス総排出量は約11億3,500万トン(CO₂換算)で、その約40%が発電部門から排出されていました(環境省 温室効果ガス排出量関連ページ)。

出典:デコ活「4-02 日本における温室効果ガス別排出量(2022年度)」

- 石炭火力発電所1カ所あたりのPM2.5排出量は年間160トンにも及ぶというデータもあり(環境省 火力発電所と大気汚染)、周辺住民の健康を日常的に脅かしています。

- 世界全体では、化石燃料由来の大気汚染によって毎年420万人以上が早期死亡していると推計されています(WHO, 2021)。

健康被害のメカニズム

- CO₂は大気を温暖化させ、熱中症や感染症リスクを高める気候変動につながります。

- PM2.5やNOxは、気管支炎、喘息、心筋梗塞、脳卒中、さらには認知症リスクまで高めることが分かっています。2013年にはWHOが「PM2.5はヒトに対する発がん性がある」とも分類しました。

再生可能エネルギーでクリーンな空気を

再生可能エネルギー(太陽光・風力・太陽熱・バイオマス・水力など)は、発電時にほとんど有害物質を排出せず、CO₂削減にも直結するクリーンなエネルギーです。

- 2005年から2022年の間に、EU27カ国ではPM2.5(微小粒子状物質)への曝露による早期死亡者数が45%減少しました。これは、再生可能エネルギーの普及などの対策により、2030年までに55%削減するという「ゼロ汚染行動計画」の目標に近づいています。

参考:European Environment Agency

- 2010年から2019年の間に、イギリスのPM2.5排出量は32%減少しました。この改善は、石炭火力発電から再生可能エネルギーへの移行が主な要因とされています。

- 2021年、日本の電力に占める再生可能エネルギーの割合は22.4%に達しました。これは、2010年の約10%から倍増したことを示しています。

環境改善が生活の質向上につながる理由

健康な社会は快適で豊かな社会

空気がきれいになると、呼吸器系や循環器系疾患が減少。平均寿命も延伸!

- アメリカ・カリフォルニア州では、1980年代から徹底した大気汚染対策を実施してきました。その成果として、空気の質が大幅に改善されただけでなく、住民の平均寿命が2〜3年延びたという研究結果もあります。

- 2013年に中国・北京で実施された大規模な燃料転換プロジェクトにより、呼吸器疾患による救急搬送が減少したという報告があります。具体的には、家庭での石炭使用を削減し、クリーンなエネルギーへの転換を推進した結果、空気質が改善され、健康への影響が軽減されたとされています。この取り組みは、北京の大気汚染対策の一環として行われ、住民の健康状態にポジティブな影響を与えたと報告されています。

子どもの健康・発育にも大きなメリット

- 幼少期の大気汚染曝露は、学習能力の低下や発達障害、喘息リスクの増加と密接に関連しています。

- 特にPM2.5(微小粒子状物質)への曝露は、子どもの肺機能に顕著な影響を与えることが示されています。例えば、ある研究では、PM2.5濃度が10μg/m³増加するごとに、子どものピーク呼気流量(PEF)が平均1.74L/分減少することが報告されています。

出典:Effect of Acute PM2.5 Exposure on Lung Function in Children(PubMed Central)

- 再生可能エネルギーの導入拡大により、学校や保育園の屋外活動が安心して行える環境が増加し、「子どもの外遊びの機会が増えた」という保護者からの声も聞かれます。

精神的な幸福感も向上

- 緑地や水辺が多い地域、空気のきれいな街の住民は、心理的ストレスやうつ病の発症率が低いという調査結果があります。

- 適度な気温や快適な住環境は、高齢者の生活の質(QOL)や社会参加率を高める効果も認められています。

まとめ ~あなたの健康、家族の健康は地球環境とつながっている~

環境問題は、決して遠い世界の話ではありません。大気汚染は毎年多くの命を奪い、気候変動は私たちの日常に直接リスクをもたらしています。しかし、再生可能エネルギーを選び、環境改善に取り組むことで、健康で幸せな社会をつくることは十分に可能です。今できる小さなアクションが、あなたや家族の未来を大きく守ります――ぜひ、できることから一歩を踏み出しましょう!